quarta-feira, dezembro 20, 2006

Being Beings

“Chamam-se caminhos de floresta (Holzwege). Cada um segue separado, mas na mesma floresta. Parece, muitas vezes, que um é igual ao outro. Porém, apenas parece ser assim. Lenhadores e guardas-florestais conhecem os caminhos. Sabem o que significa estar metido num caminho de floresta.” Martin Heidegger

“A obra de arte abandona o domínio da representação para se tornar «experiência», empirismo transcendental ou ciência do sensível.” Gilles Deleuze

Por Caminhos de Floresta

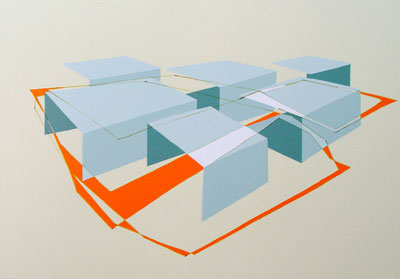

Não podemos encontrar uma fórmula m

elhor para exprimir e localizar o trabalho de Ricardo Pistola do que a frase de Deleuze (do prólogo de Diferença e Repetição) que acima reproduzimos. De uma morada (e a da pintura é o plano) Pistola constrói um percurso lento e ponderado, motivado intuitivamente por uma disciplina sensível. As suas séries titulam-se com conceitos que definem um modelo de problematização do espaço e cada peç

a, individualmente, representa uma solução experimental e uma possibilidade do desenho. Nestas formulações abstractas a forma e o espaço são duas personagens interdependentes que, convolando uma em torno da outra, animam o processo de pesquisa, que pertence ao artista.

No conjunto das séries de pinturas até ag

ora apresentadas reparamos num trabalho de maiêutica da forma, no sentido em que é contínua a figura de aparecimento do objecto; o quadro é referencial a uma possibilidade de concretização que nunca se assume como absoluta. Para além de seres (coisas, sujeitos) os objectos que animam estas telas são (do estado de ser, predicado). O empirismo em Pistola é, como em Deleuze, o misticismo do conceito e o seu matematismo. A ligação, da forma e da construção da composição a uma produção conceptual at

onal encapsula as telas do artista num mundo pessoal e íntimo, fruto de uma relação, ou diálogo sensível, entre o criador e a obra que, por detrás de uma aparente cortina de hermetismo revela um processo intelectualizado e atento às

questões hodiernas e às discussões que, dos “choques” ou “crises” epistemológicas que pautam a contemporaneidade, se transferem para os nossos quotidianos.

Nas mais sólidas correntes, quer filosóficas quer científicas, a repetição, quando integra em si processos de rejeição e/ou inclusão do erro (aqui, diferença), é o elemento fundamental na criação do novo e é o único caminho qu

e podemos admitir sem recurso a discursos corrompidos por dogma. “Being Beings” tem, enquanto título de exposição, o valor de nos comprometer com a ideia da normalidade do ser sendo seres; de ver a vida, seja ela a dos homens como a dos objectos, como uma irresistível tautologia do ser. Este discurso não pretende ser uma imitação de um processo vivo, é uma elocução gráfica possibilitada por uma estrutura de pensamento que aceita a possibilidade da evolução como um facto incontestável e encara, em detrimento da origem, o salto e a necessidade de problematizar e exp

erimentar a transição, como questão fundamental do conhecimento contemporâneo. Entramos, neste momento, em caminhos de floresta. O território é desconhecido porque não podíamos estar preparados para esta semelhança. Cada passada que damos compromete a possibilidade de regresso, os nossos erros, transformados em derrotas, fizeram tímidas as pretensões que tínhamos quanto à veracidade dos nossos mapas. Ontem estudávamos caminhos e imaginávamos destinos, hoje preocupamo-nos com passos enquanto tentamos perceber a obviedade do trilho.

A Exposição "Being Beings" de Ricardo Pistola está pantente na Galeria 24.b de 16 de Dezembro a 27 de Janeiro de 2007.

Galeria 24.b R. Dr. José da Cunha, 24-B 2780-187 Oeiras

terça-feira, março 28, 2006

DER KLEINSTE KÜNSTLER DER WELT

“What’s important then?”

Um discurso fracturado, muitas vozes repetindo dúvidas. Dentro desta sociedade secreta, somos todos tímidos na acepção das certezas. E agora, o que é importante? Nada, ao que parece. Tudo, no que se entende. A multiplicação das ferramentas; a confusão entre as nomenclaturas técnicas baralhou de tal forma a nossa perspectivação do mundo que “o melhor é nem falarmos disso”. O consenso emotiva-me; de certa forma, termos deixado de acreditar na singularidade do sítio faz-nos crer que estamos todos juntos. No trabalho de Mariana Santos (só há um, que está no princípio) vemos o corpo desmiolado, tudo cingido ao seu limite de confronto com o resto. Não há sossego porque não estamos sozinhos, nem vamos chegar a estar. Dentro da imensa gritaria, um aturado trabalho de desenho opinativo, caricatura do quotidiano da gente da artista que, farta, é no seu âmago empurrada pelo excesso para fora, até as pessoas serem dobras de limite, como um bolo explodindo de recheio, entre o que já não podem conter e o que não podem vir a ter. O campo do discurso encontra-se tão minado que, como estratégia, apontamos para um lado e dizemos para o outro; passando pelo horror do filme de olhos bem fechados.

“What’s important then?”

Um discurso fracturado, muitas vozes repetindo dúvidas. Dentro desta sociedade secreta, somos todos tímidos na acepção das certezas. E agora, o que é importante? Nada, ao que parece. Tudo, no que se entende. A multiplicação das ferramentas; a confusão entre as nomenclaturas técnicas baralhou de tal forma a nossa perspectivação do mundo que “o melhor é nem falarmos disso”. O consenso emotiva-me; de certa forma, termos deixado de acreditar na singularidade do sítio faz-nos crer que estamos todos juntos. No trabalho de Mariana Santos (só há um, que está no princípio) vemos o corpo desmiolado, tudo cingido ao seu limite de confronto com o resto. Não há sossego porque não estamos sozinhos, nem vamos chegar a estar. Dentro da imensa gritaria, um aturado trabalho de desenho opinativo, caricatura do quotidiano da gente da artista que, farta, é no seu âmago empurrada pelo excesso para fora, até as pessoas serem dobras de limite, como um bolo explodindo de recheio, entre o que já não podem conter e o que não podem vir a ter. O campo do discurso encontra-se tão minado que, como estratégia, apontamos para um lado e dizemos para o outro; passando pelo horror do filme de olhos bem fechados.

Depois do primeiro confronto com este excesso, das vozes, das vinhetas, dos desenhos, das invectivas das personagens espalhadas pelo espaço; compreende-se que havia muito material acumulado que cresceu intencionalmente até elevar o tom suficientemente alto, tão alto que obrigasse a autora a finalmente pendurar o trabalho nestas paredes. Esta exposição (a primeira individual) vive num espaço ambíguo entre o que se quer e o que se deseja. Notória já no título do trabalho “Ich werde der kleinste Künstler der Welt” (Vou tornar-me no mais pequeno artista do Mundo) esta ambiguidade usa um relativo de superioridade para inferiorizar o protagonista. Assim está bem, que toda a gente sabe que é mentira. Mas continua; apesar da profusão da palavra através do comentário e da diatribe, estes trabalhos vivem da forma, das tensões explanadas nos cães multicefálicos ou nas pinturas de torres em permanente risco de desagregação, unidas unicamente pela excitação de uma vontade. Encontramos esta contradição coerente em toda a produção; o facto de o trabalho se apresentar como um primeiro capítulo de uma narrativa suspensa e em desafio de continuidade é também, como a divisão da artista em personagens, seu produto. A antinomia entre os discursos das formas e das palavras carrega um pudor de assumir a condição de artista (um querer não sê-lo por medo) e também a vontade de falar, de se apresentar como tal através de um trabalho emocional (desejar sê-lo através do medo) em abertura. Os falos do Will são vontades comprimidas, desejos prontos a explodir e desmoronar o edifício. Desejar cansa, leio-o aqui por todo o lado; desejar muito descola os corpos e as cabeças, tanto que no momento do prémio, por desgaste, é habitual a ruína do corpo. Pelo contrário, querer concentra e não tem fim (quer-se sempre mais); nasce muitas vezes do medo (aqui pressinto-o, o medo do horror do filme que nos fecha os olhos, da constatação ou do pressentimento de um tempo de excesso que é desagregador do nosso mundo).

Depois do primeiro confronto com este excesso, das vozes, das vinhetas, dos desenhos, das invectivas das personagens espalhadas pelo espaço; compreende-se que havia muito material acumulado que cresceu intencionalmente até elevar o tom suficientemente alto, tão alto que obrigasse a autora a finalmente pendurar o trabalho nestas paredes. Esta exposição (a primeira individual) vive num espaço ambíguo entre o que se quer e o que se deseja. Notória já no título do trabalho “Ich werde der kleinste Künstler der Welt” (Vou tornar-me no mais pequeno artista do Mundo) esta ambiguidade usa um relativo de superioridade para inferiorizar o protagonista. Assim está bem, que toda a gente sabe que é mentira. Mas continua; apesar da profusão da palavra através do comentário e da diatribe, estes trabalhos vivem da forma, das tensões explanadas nos cães multicefálicos ou nas pinturas de torres em permanente risco de desagregação, unidas unicamente pela excitação de uma vontade. Encontramos esta contradição coerente em toda a produção; o facto de o trabalho se apresentar como um primeiro capítulo de uma narrativa suspensa e em desafio de continuidade é também, como a divisão da artista em personagens, seu produto. A antinomia entre os discursos das formas e das palavras carrega um pudor de assumir a condição de artista (um querer não sê-lo por medo) e também a vontade de falar, de se apresentar como tal através de um trabalho emocional (desejar sê-lo através do medo) em abertura. Os falos do Will são vontades comprimidas, desejos prontos a explodir e desmoronar o edifício. Desejar cansa, leio-o aqui por todo o lado; desejar muito descola os corpos e as cabeças, tanto que no momento do prémio, por desgaste, é habitual a ruína do corpo. Pelo contrário, querer concentra e não tem fim (quer-se sempre mais); nasce muitas vezes do medo (aqui pressinto-o, o medo do horror do filme que nos fecha os olhos, da constatação ou do pressentimento de um tempo de excesso que é desagregador do nosso mundo).

É este medo, sublimado em prazer sórdido pela atracção da desmesura, que motiva e emotiva as figuras retratadas. Ultrapassando-o, Cérbero rasgar-se-ia entre as suas cóleras, as torres esboroariam-se sem clímax, restaria a personagem de “off with her head” divertindo-nos imperativa para fora do nosso centro enquanto se esconde por detrás de uma acusação libatória. Apesar de entre esta fantástica profusão de máscaras ser demasiado fácil o engano, é tempo de obviar isso e avançar com confiança. Ser refém do erro não é o mesmo que estar isolado pelo medo, todas estas personagens anseiam pela continuação da história.

É este medo, sublimado em prazer sórdido pela atracção da desmesura, que motiva e emotiva as figuras retratadas. Ultrapassando-o, Cérbero rasgar-se-ia entre as suas cóleras, as torres esboroariam-se sem clímax, restaria a personagem de “off with her head” divertindo-nos imperativa para fora do nosso centro enquanto se esconde por detrás de uma acusação libatória. Apesar de entre esta fantástica profusão de máscaras ser demasiado fácil o engano, é tempo de obviar isso e avançar com confiança. Ser refém do erro não é o mesmo que estar isolado pelo medo, todas estas personagens anseiam pela continuação da história.

“[…] a Fotografia esquiva-se.”

No presente trabalho, evocativo de um diaporama de apresentação de férias passadas à família ou amigos, os temas divergem ligeiramente da temática principal da pesquisa que vínhamos reconhecendo no autor, alargando o alcance da discussão à intimidade que cada um desenvolve com o medium em causa. A óbvia falsificação das imagens, a dificuldade de as classificar e reduzir a algo preciso e automaticamente reconhecível enlevam imediatamente a dúvida entre apresentação e representação. A partir de agora estamos num território de perguntas, terrivelmente avesso a respostas, onde a ironia começa a ser entendida como insídia. Muitas vezes distraídos pela televisão, não é frequente estarmos completamente conscientes do enorme peso e poder que a imagem fotográfica detém no nosso quotidiano hodierno; ela está naturalmente espalhada por todo o lado, desde o interior da nossa carteira até, num constante desdobramento, ocupando tudo e tudo, quase pretender revestir o mundo. Hoje, nas cidades, movemo-nos entre fotografias, elas caucionam-nos do alto dos billboards e enfrentam-nos o olhar envidraçadas nos muppis urbanos. Esta obra, extraída das diminutas instruções dos rolos fotográficos, tem o mérito de nos revelar este campo de domínio dos pressupostos da produção de imagem, sobre um dos espaços mais sagrados e publicitados da individualidade dentro do universo da classe média; as férias. O “Momento Kodak” é studium, um consenso sobre a felicidade e a fruição do tempo, a encenação do nosso contentamento nos momentos em que, por férias ou exaltamento, nos encontramos precisamente em punctum, dentro de nós e contentes por nós.

No presente trabalho, evocativo de um diaporama de apresentação de férias passadas à família ou amigos, os temas divergem ligeiramente da temática principal da pesquisa que vínhamos reconhecendo no autor, alargando o alcance da discussão à intimidade que cada um desenvolve com o medium em causa. A óbvia falsificação das imagens, a dificuldade de as classificar e reduzir a algo preciso e automaticamente reconhecível enlevam imediatamente a dúvida entre apresentação e representação. A partir de agora estamos num território de perguntas, terrivelmente avesso a respostas, onde a ironia começa a ser entendida como insídia. Muitas vezes distraídos pela televisão, não é frequente estarmos completamente conscientes do enorme peso e poder que a imagem fotográfica detém no nosso quotidiano hodierno; ela está naturalmente espalhada por todo o lado, desde o interior da nossa carteira até, num constante desdobramento, ocupando tudo e tudo, quase pretender revestir o mundo. Hoje, nas cidades, movemo-nos entre fotografias, elas caucionam-nos do alto dos billboards e enfrentam-nos o olhar envidraçadas nos muppis urbanos. Esta obra, extraída das diminutas instruções dos rolos fotográficos, tem o mérito de nos revelar este campo de domínio dos pressupostos da produção de imagem, sobre um dos espaços mais sagrados e publicitados da individualidade dentro do universo da classe média; as férias. O “Momento Kodak” é studium, um consenso sobre a felicidade e a fruição do tempo, a encenação do nosso contentamento nos momentos em que, por férias ou exaltamento, nos encontramos precisamente em punctum, dentro de nós e contentes por nós.

Sem querer parecer paranóico (e debaixo desta salvaguarda), a forma como estas instruções para fazer fotografia podem chegar a reproduzir tão fácil e fielmente a estrutura narrativa de uma comum semana de férias, revela-nos a indefinição da fronteira entre o acto de viver e o de representar a vida. Pensar as directivas iconografadas no interior destas caixas como instruções para fazer as suas férias não será um passo assim tão ousado.

Sem querer parecer paranóico (e debaixo desta salvaguarda), a forma como estas instruções para fazer fotografia podem chegar a reproduzir tão fácil e fielmente a estrutura narrativa de uma comum semana de férias, revela-nos a indefinição da fronteira entre o acto de viver e o de representar a vida. Pensar as directivas iconografadas no interior destas caixas como instruções para fazer as suas férias não será um passo assim tão ousado.

Madagáscar.

Rente, temos a citação de Hrabal e a invocação do fantasma de Haňťa; o concentrador de livros. Não é inocente; nesta sala de Mafalda Santos não temos mais do que a criação de um volume, referenciado, cotado, no qual nos é sempre inacessível o texto. Os livros são usados como matéria-prima do construtor; acontece no instante, a despeito de conteúdo e intenção, colaborarem entre si na expressão de um retrato. A personagem central do livro criava cubos de papel aglomerado, criando uma unidade temática através de uma criteriosa selecção de títulos e de uma fenomenal prensa mecânica. Menos violento, invocando-os sem a necessidade de os destruir, o trabalho presente inverte a ideia da utilização de títulos na construção de um mapa mental da experiência literária de um autor, definindo o negativo da solidez impenetrável dos cubos de Haňťa, quando permite o convite e supõe a entrada do espectador no labiríntico volume das suas referências cruzadas.

Dentro, na solução do trabalho, não podíamos escapar a Borges e à sua Biblioteca ab aeterno, a citação da citação, dos volumes eternamente repetidos em si e entre si, da geometrização do universo do livro. No volume e na textura revela-se a irregularidade do sistema, zonas dinâmicas de actividade febril, tensões concordantes ou protestantes entre grupos determinados, espaços vazios recusando conteúdos. Dentro deste interno a literatura vive; convola-se e convolve-se, reescreve-se na constante redefinição das proximidades e promiscuidades, na suspeita de conjuras secretas entre os fantasmas dos escritores sempre desdobrados (para dentro) em títulos e personagens.

Desta ideia, Madagáscar, porque tenho lá um livro isolado, sem ponte ou ligação alguma ao continente. Há anos que me persegue (nem sempre com a mesma insistência) a ideia de um livro lido (ou sonhado) que me impressionou tremendamente. Guardo apenas a memória emotiva do impacto que a leitura teve em mim, uma noção vaga do formato do objecto (era assaz pequeno, talvez oitenta páginas) e uma ideia do seu conteúdo tão parca e fantástica que, à excepção do facto de ter essa ilha como palco, me envergonha reproduzi-la aqui. Há anos que pergunto e indago, quando tenho tempo percorro a costa do continente nos locais onde pressinto a ilha fantástica. Algum barco que passe, algum viajante que venha a quem possa inquirir sobre um livro esquisito. Um livro que, por algum acaso e em algum momento, perdeu o interesse no contacto com os habitantes do mundo conhecido e vive hoje num espaço não cartografado, tendo-me deixado com o seu improvável fantasma para ser famoso somente dentro de um reduzido círculo de loucos exploradores. Apesar de toda a ciência, da actividade febril de centenas de milhar de fazedores de mapas, resistem-nos ainda lugares assim. E você, sabe de algum livro em Madagáscar?

Rente, temos a citação de Hrabal e a invocação do fantasma de Haňťa; o concentrador de livros. Não é inocente; nesta sala de Mafalda Santos não temos mais do que a criação de um volume, referenciado, cotado, no qual nos é sempre inacessível o texto. Os livros são usados como matéria-prima do construtor; acontece no instante, a despeito de conteúdo e intenção, colaborarem entre si na expressão de um retrato. A personagem central do livro criava cubos de papel aglomerado, criando uma unidade temática através de uma criteriosa selecção de títulos e de uma fenomenal prensa mecânica. Menos violento, invocando-os sem a necessidade de os destruir, o trabalho presente inverte a ideia da utilização de títulos na construção de um mapa mental da experiência literária de um autor, definindo o negativo da solidez impenetrável dos cubos de Haňťa, quando permite o convite e supõe a entrada do espectador no labiríntico volume das suas referências cruzadas.

Dentro, na solução do trabalho, não podíamos escapar a Borges e à sua Biblioteca ab aeterno, a citação da citação, dos volumes eternamente repetidos em si e entre si, da geometrização do universo do livro. No volume e na textura revela-se a irregularidade do sistema, zonas dinâmicas de actividade febril, tensões concordantes ou protestantes entre grupos determinados, espaços vazios recusando conteúdos. Dentro deste interno a literatura vive; convola-se e convolve-se, reescreve-se na constante redefinição das proximidades e promiscuidades, na suspeita de conjuras secretas entre os fantasmas dos escritores sempre desdobrados (para dentro) em títulos e personagens.

Desta ideia, Madagáscar, porque tenho lá um livro isolado, sem ponte ou ligação alguma ao continente. Há anos que me persegue (nem sempre com a mesma insistência) a ideia de um livro lido (ou sonhado) que me impressionou tremendamente. Guardo apenas a memória emotiva do impacto que a leitura teve em mim, uma noção vaga do formato do objecto (era assaz pequeno, talvez oitenta páginas) e uma ideia do seu conteúdo tão parca e fantástica que, à excepção do facto de ter essa ilha como palco, me envergonha reproduzi-la aqui. Há anos que pergunto e indago, quando tenho tempo percorro a costa do continente nos locais onde pressinto a ilha fantástica. Algum barco que passe, algum viajante que venha a quem possa inquirir sobre um livro esquisito. Um livro que, por algum acaso e em algum momento, perdeu o interesse no contacto com os habitantes do mundo conhecido e vive hoje num espaço não cartografado, tendo-me deixado com o seu improvável fantasma para ser famoso somente dentro de um reduzido círculo de loucos exploradores. Apesar de toda a ciência, da actividade febril de centenas de milhar de fazedores de mapas, resistem-nos ainda lugares assim. E você, sabe de algum livro em Madagáscar?

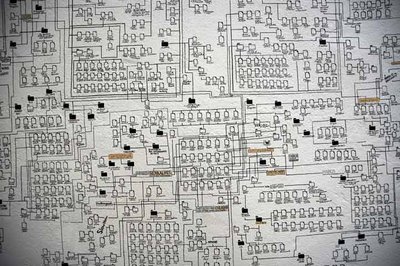

A Politeia

A utilização do Alfabeto, e através dele a representação de nomes, veio expor (não arrojo um explicar porque ainda não está provado) o anterior trabalho gráfico sobre estruturas de rede; linhas contrastando contra fundos criando, através da irregularidade do traço, singularidades volumétricas, invocando representações orográficas geometrizadas pela ampliação da unidade mínima da composição (píxel). Nestes casos a rede não é substantiva, não determina ou localiza sujeitos ou objectos, não tem qualquer pretensão cartográfica. As pinturas apresentam-se como resultado de um momento que a artista cataliza, exprimindo um instante e um corte, uma figuração bidimensional de uma realidade que se exprime e opera sobre um número indeterminável de eixos. Esta rede, que achamos óbvia, constrói-se e mantêm-se através dos processos de inscrição, troca, nexo de obrigação mas, para se manter e regular importa e utiliza um número infindável de variáveis. Através da sua representação podemos apenas captar um pormenor e um momento que vive sempre na ameaça de logo deixar de ser assim.

Houve já quem tenha arriscado dizer que o verbo ser é a exacta origem do mundo, uma primeira causa que possibilita e contêm em si toda a gramática da criação, mas na contemporaneidade começam a avolumar-se suspeitas sobre um pretenso campo consciente que indizível porque anterior (ou exterior) ao verbo não deixa contudo de parecer-nos transmissível. A quântica revela-nos que cada partícula do nosso corpo está emparelhada com outra que tanto pode estar mesmo ao seu lado como do outro lado da galáxia e também que estes pares de partículas tem a capacidade de comunicarem o seu estado (spin e carga) instantaneamente uma à outra. A partir deste momento podemos ver e estruturar um Universo em que todas as suas partículas estão ligadas umas às outras através de diversos tipos de ligações formando uma hiper-rede em que a informação flúi sem tempo e na qual é total e totalizante porque está toda e em toda a parte.

Quando falamos deste campo de fronteira do transmissível sem tempo e sem palavra (porque o verbo é tempo) referimos então uma estrutura de rede (network) que é em si, mais do que a acção, a própria história da acção porque ocupa indivisível a plenitude do tempo. Se falamos de física, podemos também ir buscar à poesia a imagem pura daquilo que não cabe nas palavras, mas que se sente e pode ser partilhado como verdade íntima. Um mecanismo de uma arquitectura tão simples que não pode ser sujeito a afastar-se de si no caminho da expressão, alguma coisa que está lá, sempre que não estamos a olhar. Interessa chegar aqui pela razão simples de explorar o sentimento (paranóico ou não) de que a forma como nos ligamos terá ela própria um nexo. Este sentido da ligação pode ser entendido como uma essência da linguagem, estrutura que produz e é produzida pelas nossas redes. A linguagem é a nossa porta para o mundo, os indivíduos ligam-se como neurónios, a nossa estrutura cognitiva processa o pensamento obliquamente entre as dimensões do excesso e do defeito. Já é comummente aceite que o nosso cérebro não nos indica, geralmente, onde está um objecto mas faça uma média e nos indique o sítio onde deveria estar permitindo que seja possível ver coisas, por exemplo, em áreas cegas da nossa visão ou um cachecol no pescoço de alguém simplesmente porque ele estava lá há uma hora e deveria persistir estando. O conceito de obliquidade explica-se pela necessidade de saltar passos para chegar mais rápido a resultados (que é, aliás, um processo indispensável à construção do conhecimento através da memória e da referência). Os sistemas óptimos saltam os passos certos e são, por isso mais competitivos (mas nem sempre mais fiáveis). Na sequência desta linha de pensamento existe a evidência da geometria fractal que, postulando que a parte é igual ao todo ou que, pelo menos, contêm em sim o essencial do corpo de dados da estrutura global, nos faz acreditar que saltar passos não será assim tão perigoso porque a informação está protegida através da repetição. Este tipo de organização e esta facilidade esquemática são utilizadas no trabalho de Mafalda Santos como se de um jogo de côncavo/convexo se tratasse; a abstracção das suas representações permite em simultâneo entender os trabalhos como uma análise macro e micro, sendo que a complexidade com que percepcionamos o sistema é determinada pela distância do observador e pela capacidade dos seus instrumentos de ampliação e redução (excesso e defeito). Aqui importa acrescentar que nos referimos também a "Ambiente de Trabalho" onde a utilização dos nomes se torna redundante quando a pintura é vista a uma certa distância e são apenas percebíveis como traço ou mancha mas onde, existindo um registo da escala, se perde a ambiguidade que caracteriza as outras séries.

Quando falamos deste campo de fronteira do transmissível sem tempo e sem palavra (porque o verbo é tempo) referimos então uma estrutura de rede (network) que é em si, mais do que a acção, a própria história da acção porque ocupa indivisível a plenitude do tempo. Se falamos de física, podemos também ir buscar à poesia a imagem pura daquilo que não cabe nas palavras, mas que se sente e pode ser partilhado como verdade íntima. Um mecanismo de uma arquitectura tão simples que não pode ser sujeito a afastar-se de si no caminho da expressão, alguma coisa que está lá, sempre que não estamos a olhar. Interessa chegar aqui pela razão simples de explorar o sentimento (paranóico ou não) de que a forma como nos ligamos terá ela própria um nexo. Este sentido da ligação pode ser entendido como uma essência da linguagem, estrutura que produz e é produzida pelas nossas redes. A linguagem é a nossa porta para o mundo, os indivíduos ligam-se como neurónios, a nossa estrutura cognitiva processa o pensamento obliquamente entre as dimensões do excesso e do defeito. Já é comummente aceite que o nosso cérebro não nos indica, geralmente, onde está um objecto mas faça uma média e nos indique o sítio onde deveria estar permitindo que seja possível ver coisas, por exemplo, em áreas cegas da nossa visão ou um cachecol no pescoço de alguém simplesmente porque ele estava lá há uma hora e deveria persistir estando. O conceito de obliquidade explica-se pela necessidade de saltar passos para chegar mais rápido a resultados (que é, aliás, um processo indispensável à construção do conhecimento através da memória e da referência). Os sistemas óptimos saltam os passos certos e são, por isso mais competitivos (mas nem sempre mais fiáveis). Na sequência desta linha de pensamento existe a evidência da geometria fractal que, postulando que a parte é igual ao todo ou que, pelo menos, contêm em sim o essencial do corpo de dados da estrutura global, nos faz acreditar que saltar passos não será assim tão perigoso porque a informação está protegida através da repetição. Este tipo de organização e esta facilidade esquemática são utilizadas no trabalho de Mafalda Santos como se de um jogo de côncavo/convexo se tratasse; a abstracção das suas representações permite em simultâneo entender os trabalhos como uma análise macro e micro, sendo que a complexidade com que percepcionamos o sistema é determinada pela distância do observador e pela capacidade dos seus instrumentos de ampliação e redução (excesso e defeito). Aqui importa acrescentar que nos referimos também a "Ambiente de Trabalho" onde a utilização dos nomes se torna redundante quando a pintura é vista a uma certa distância e são apenas percebíveis como traço ou mancha mas onde, existindo um registo da escala, se perde a ambiguidade que caracteriza as outras séries. segunda-feira, março 27, 2006

mais uma vez: não

Pensar assim, ou dar atenção a este pensamento é, em si, um acto de ruptura. Sem sentido, sem âmago e sem centro, as coisas deixam de colar-se umas às outras, todo o fenómeno tem de ser visto aparente. Os credos e as filosofias caem por terra quando uma pessoa desiste. Desistir, desaparecer ou dormir é entender que não há fim e que os nossos colegas laboram em erro. Cartesianos, todos construímos um edifício que assenta as suas fundações no centro do sentido, um ponto nulo que, muito provavelmente, não existe. Só há limite. Só há limite. Eu estou aqui e estou a desaparecer, traindo-me no meu discurso. Devo ter as pernas a tremer, mas a cada momento sou menos físico e mais relação semântica, a cada segundo sou mais máquina pensante. Quando sair daqui vou cair numa cadeira e morder as orelhas. Tudo se explica, explicando. Este museu é uma caricatura do ridículo, esta exposição uma traição do pensamento da artista, este discurso uma perversão disso tudo, porque pagamos o preço da distância entre nós e o pensamento do público. Estamos sozinhos, não queremos companhia e desejamos para todos os outros exactamente aquilo que temos. Parece-nos que somos livres.

Não sei falar em público nem tenho respostas na ponta da língua.

Pensar assim, ou dar atenção a este pensamento é, em si, um acto de ruptura. Sem sentido, sem âmago e sem centro, as coisas deixam de colar-se umas às outras, todo o fenómeno tem de ser visto aparente. Os credos e as filosofias caem por terra quando uma pessoa desiste. Desistir, desaparecer ou dormir é entender que não há fim e que os nossos colegas laboram em erro. Cartesianos, todos construímos um edifício que assenta as suas fundações no centro do sentido, um ponto nulo que, muito provavelmente, não existe. Só há limite. Só há limite. Eu estou aqui e estou a desaparecer, traindo-me no meu discurso. Devo ter as pernas a tremer, mas a cada momento sou menos físico e mais relação semântica, a cada segundo sou mais máquina pensante. Quando sair daqui vou cair numa cadeira e morder as orelhas. Tudo se explica, explicando. Este museu é uma caricatura do ridículo, esta exposição uma traição do pensamento da artista, este discurso uma perversão disso tudo, porque pagamos o preço da distância entre nós e o pensamento do público. Estamos sozinhos, não queremos companhia e desejamos para todos os outros exactamente aquilo que temos. Parece-nos que somos livres.

Não sei falar em público nem tenho respostas na ponta da língua.